|

|

||

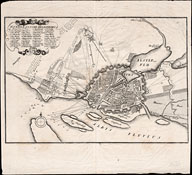

| 1686, Belagerung Hamburgs durch dänische Truppen, aus: Matthäus Merian: Theatrum Europaeum, Bd. 12, 1691. (4,0 MB) | 1804, Der Dom dessen Umgebung und die Besitzungen des Domcapitels, aus: F. H. Neddermeyer: Topographie der Freien und Hanse Stadt Hamburg, 1832. (2,3 MB) [1] | ||

|

|

|

|

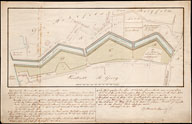

| 1807, St. Georg Festungsgraben, kolorierte Zeichnung von Ingenieur P. G. Heinrich. (5,4 MB) [2] | 1827, Grundriss der Vorstadt von Hamburg St. Georg, herausgegeben von P. G. Heinrich, gest. von I. L. Semmelrahn. (450 dpi, 17,4 MB) [3] |

um 1850, Hohenfelde (handkolorierte Lithographie). (3,1 MB) [4] |

1853, Grundriß des Platzes der Lohmühle, von Geometer A. A. M. Nagel. (1,8 MB) [5] |

|

|

|

|

| 1842, aus: Dr. H. Schleiden: Versuch einer Geschichte des großen Brandes in Hamburg, 1843. (3,8 MB) | 1842, Plan von Hamburg mit Bezeichnung der durch die Feuersbrunst v. 5. bis d. 8. Mai 1842 verheerten Stadtteile. (450 dpi, 5,8 MB) | 1842, Hamburg zur Übersicht des grossen Brandunglücks, Verlag von I. I. Weber, Leipzig. (4,9 MB) | 1842, Neuer Grundriss von Hamburg, Verlag der Buch Musikalien & Kunst Handlung v. E. M. Heilbutt in Altona. (450 dpi, 13,9 MB) [6] |

|

|

|

|

| 1844, Hamburg nach dem Brand. Aus: Fr. Clemens: Hamburg's Gedenkbuch, eine Chronik seiner Schicksale und Begebenheiten. Hamburg 1844. (400 dpi, 14,6 MB) [7] | 1842, Der zerstörte Stadtteil von Hamburg. Mai 5-8, 1842. Aus: Julius Faulwasser: Der große Brand und der Wiederaufbau von Hamburg. Verlag Otto Meissner, Hamburg 1892. (450 dpi, 9,2 MB) | 1892, Der Neubau des zerstörten Teiles von Hamburg. 1842-1892. Aus: Julius Faulwasser: Der große Brand und der Wiederaufbau von Hamburg. Verlag Otto Meissner, Hamburg 1892. (450 dpi, 9,1 MB) | |

|

|

|

|

| 1846, Entwurf des Sielnetzes von William Lindley, aus: Allgemeine Bauzeitung, 1846. (9,4 MB) [8] | 1847, Die Stadtwasserkunst in Hamburg, aus: Allgemeine Bauzeitung 1847, Blatt 110. (14,7 MB) | 1865, Gängeviertel, aus: Dr. H. Asher: Das Gängeviertel und die Möglichkeit, dasselbe zu durchbrechen. (8,1 MB) [9] | |

|

|

||

1869, Karte der Großen Veddel, Kleinen Veddel und Peute im Jahre 1869. Auf Grund der Landesvermessung der Hamburgischen Baudeputation von L. Friederichsen & Co., 1911. (3,7 MB) [10] 1869, Karte der Großen Veddel, Kleinen Veddel und Peute im Jahre 1869. Auf Grund der Landesvermessung der Hamburgischen Baudeputation von L. Friederichsen & Co., 1911. (3,7 MB) [10]

|

1869, Der Elbdeich auf der Großen Veddel 1869, ebd. [10] 1869, Der Elbdeich auf der Großen Veddel 1869, ebd. [10]

|

||

|

|

|

|

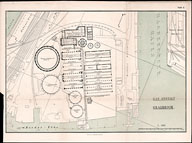

| 1887, Gasversorgung Hamburgs, aus: Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern (Hrsg.): Kurze Beschreibung der öffentlichen Anlagen...[11], Hamburg 1887. Tafel 1. (18,2 MB) | 1887, Gasanstalt Grasbrook, aus: Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern (Hrsg.): Kurze Beschreibung der öffentlichen Anlagen...[11], Hamburg 1887. Tafel 2. (3,7 MB) | 1887, Gasanstalt Barmbek, aus: Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern (Hrsg.): Kurze Beschreibung der öffentlichen Anlagen...[11], Hamburg 1887. Tafel 3. (3,0 MB) | 1876, Gasbehälter auf dem Grasbrook, 50.000 m³, aus: Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern (Hrsg.): Kurze Beschreibung der öffentlichen Anlagen...[11], Hamburg 1887. Blatt 7. (400 dpi, 6,2 MB) |

|

|

|

|

| 1887, Wasserversorgung Hamburgs, aus: Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern (Hrsg.): Kurze Beschreibung der öffentlichen Anlagen...[11], Hamburg 1887. Tafel 9. (18,2 MB) | 1887, Wasserwerk Rothenburgsort, aus: Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern (Hrsg.): Kurze Beschreibung der öffentlichen Anlagen...[11], Hamburg 1887. Tafel 10. (2,5 MB) | 1887, Sielsysteme der Stadt Hamburg, aus: Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern (Hrsg.): Kurze Beschreibung der öffentlichen Anlagen...[11], Hamburg 1887. Tafel 9. (13,7 MB) | 1887, Freihafengebiet, aus: Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern (Hrsg.): Kurze Beschreibung der öffentlichen Anlagen...[11], Hamburg 1887. Blatt 14. (6,0 MB) |

|

|

|

|

| 1892, Wohndichtigkeit und Choleraerkrankung in Hamburg im Jahre 1892, aus: Die Cholera 1892 in Hamburg (Kartenmappe), Berlin, Julius Springer, 1896. (20,5 MB) | 1895, Das Freihafengebiet in Hamburg mit Umgebung, aus: Wilhelm Melhop (Hrsg.): Karten zur Topographie von Hamburg 1880 - 1895. (4,8 MB) | 1900 (?), Die Siele Hamburg‘s. Mit Aktualisierungen von 1904. (16,8 MB) | 1909, Strassenbahn-Linien, Dampfer-Linien und Strassen Plan der Stadt Hamburg, Verlag A. Jacobi. (450 dpi, 21,3 MB) [12] |

|

|

||

| 1911, Sanierung der Altstadt südl. der Steinstraße. Hrsg.: Senats- und Bürgerschafts-Kommission für die Verbesserung der Wohnverhältnisse. Hamburg, 1911. (20,3 MB) | 1923 (Druckplatte um 1900), Plan vom Zoologischen Garten in Hamburg. (3,2 MB) [13] | ||

letzte Uploads letzte Uploads

|

|||

| [1] F. H. Neddermeyer: Topographie der Freien und Hanse Stadt Hamburg, Plan III: "Die Domkirche und die Besitzungen des Domkapitels in Hamburg im Jahre 1804.", Verlag Hoffmann & Campe, Hamburg 1832. | |||

|

I. Curie des Scholasticus. II. Curie des Dechanten. III–VII. 5 Dom-Curien. VIII. Die Probstei. IX. und X. Dom-Curien. XI. Doctor-Curie oder Curia sutoria. 12. Die Domkirche. 13. Das Lectorium. 14. Die Domschule. 15. Wohnung des Stabträgers. 16. do. des Kirchenvogtes. 17. Die Kluft. 18. Begräbnis des Glaser-Amtes. 19. Wohnung des Todtengräbers. 20. do. des Thürmers. |

21. Der Friedhof. 22. Dechanten-Kapelle. 23. Die Subpräfectur, (Physikathaus.) 24. Zur Bursa gehörend. 25. Zur Ranzauischen Praebende. 26. Zur Domstructur. 27. Memorien-Rechnung in summo. 28. Haus des Subpräf. 29. Reinken Vicarie. 30. Vicaria ad Altare St. Agathae & Agnethae. 31. Vicaria 1ma ad Altare Stae. Crucis. 32. St. Petri Kirche. 33. Zur Präfectur. 34. Wohnung des Dom-Predigers und zur Structur. 35. Zur Thesaurie. |

||

|

[2] St. Georg Festungsgraben. Karte aus der Sammlung von Bernd Netzband, Hamburg. |

|||

|

[3] Grundriss der Vorstadt von Hamburg St. Georg. Karte aus der Sammlung von Bernd Netzband, Hamburg. |

|||

|

[4] Hohenfelde, handkolorierte Lithographie (zw. 1840 und 1850) Karte aus der Sammlung von Bernd Netzband, Hamburg. Die Karte zeigt eine frühe Planungsphase für eine „Irrenanstalt“. Bei den in der Karte eingezeichneten Arealen 'A' und 'B' handelt es sich um zwei ins Auge gefasste mögliche Standorte für die neue Irrenanstalt nahe beim Allgemeinen Krankenhaus, später St. Georg genannt, von dem es eine Art Ableger sein sollte. Aus den frühen Plänen wurde nichts, erst nach 1860 wurde die neue Irrenanstalt Friedrichsberg in Barmbek an der Grenze zu Eilbek und Wandsbek gebaut. Ein weiteres Exemplar dieser Karte, von dem sich Fotokopien im historische Archiv der Klinik Hamburg Eilbek befinden, ist handschriftlich mit folgender Fußnote versehen: „Ein im J. 1840 von H Senator Binder vorgelegter Grundriß zur Wahl eines neuen Platzes für das zu erbauende Irrenhaus und zwar entweder der mit grüner Farbe bezeichnet Platz, wo das Haus auf A, oder der mit einem rothen Strich umgrenzte, wo das Haus auf B zu erbauen.“ Vielen Dank für die obenstehende Information an Wilhelm Farwick! Entlang des Alsterufers ist der 1852 fertiggestellte Fußweg, der mit Dämmen und Brücken den Wallgraben vor St. Georg, die Hohenfelder Bucht sowie sumpfige Wiesen querte, als „projectirt“ eingezeichnet. Der Damm wurde im Norden über die Alsterbucht bei der Mundsburg verlängert und wenige Jahre später zu einer Fahrstraße erweitert. Der neue Weg war eine Abkürzung zwischen St. Georg und Uhlenhorst (und weiter in Richtung Winterhude und Barmbek), da sich die bisher einzige Querung des Eilbek in diesem Gebiet bei der Kuhmühle befand, etwa 500 Meter weiter östlich. Heute führt die Straße „Schwanenwik“ über den ehemaligen Damm. Da der Weg privat finanziert war, erhob man eine Gebühr für die Benutzung, die pro Person sechs Pfennig, also einen „Sechsling“ betrug. Daher wurde die „Alsterpforte", wie das Torgebäude zu diesem Weg eigentlich hieß, im Volksmund „Sechslingspforte“ genannt. Noch heute erinnert die Straße „Sechslingspforte“ an das Tor. (Weitere Informationen: Cipriano Francisko Gaedechens: Historische Topographie der Freien und Hansestadt Hamburg... W. Mauke Söhne, vormals Perthes Besser & Mauke, Hamburg 1880. S. 272.) |

|||

|

[5] Grundriß des Platzes der Lohmühle, belegen in der Vorstadt St. Georg an der Alster, mit Bezeichnung des durch den Ankauf derselben künftig disponible werdenden Terrains, groß zusammen = 307.546 Quadratfuß. Aus: Vereinbarung wegen der Lohmühle. |

|||

|

[6] NEUER GRUNDRISS VON HAMBURG Links oben in der Bordüre ist der allererste Bahnhof in Hamburg dargestellt. Die Gleisstrecke wurde erst im selben Jahr (1842) während des Brandes in Betrieb genommen. |

|||

|

Links und rechts, jeweils in der Mitte der Bordüre sind Zeichnungen der beiden Seiten einer Medaille eingefügt, die nach dem Brand verkauft wurde. Der Ertrag kam den Notleidenden im abgebrannten Teil Hamburgs zugute. Die bronzenen Exemplare kosteten damals einen halben Thaler preußisch Courant. Auf der Vorderseite (links) ist der Grundriss der Stadt mit schraffiertem Brandbereich und auf der Rückseite (rechts) der aus dem Feuer aufsteigende Phönix abgebildet. Durchmesser der Medaille: 44 mm. |

|

||

|

[7] Grundriss von Hamburg nach dem unglücklichen Brande von 5ten May bis den 9ten 1842. Aus: Fr. Clemens (Bearb.): Hamburg's Gedenkbuch, eine Chronik seiner Schicksale und Begebenheiten. Vom Ursprung der Stadt bis zur letzten Feuersbrunst und Wiedererbauung. Der abgebrannte Bereich ist aufklappbar. Im zugeklappten Zustand ist der damalige Plan zum Wiederaufbau sichtbar, aufgeklappt der ursprüngliche Zustand vor dem Brand. |

|

Ausschnitt mit aufgeklapptem Plan (3,4 MB) |

|

|

Die Kartographen scheinen Freude an der Darstellung der damals brandneuen Verkehrstechnik gehabt zu haben. Haben Sie auf dieser Karte schon die Hamburg-Bergedorfer-Eisenbahn entdeckt? |

|||

|

|||

|

[8] Topografische Karte der inneren Stadt und der Wallanlagen, aus der Allgemeinen Bauzeitung von 1846. Besondere Merkmale: Im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Großen Brand von 1842 sollte Hamburg moderne Siele (so heißen in Hamburg die Abwasserkanäle) erhalten. Mit der Planung wurde der Londoner Ingenieur William Lindley beauftragt. Die Karte zeigt den projektierten Verlauf der Siele. Die Bebauung des abgebranntes Bereichs entspricht nicht überall dem Zustand von 1846, sondern der damaligen Planung. So ist bereits das neue Rathaus eingezeichnet, dessen Grundsteinlegung erst vierzig Jahre später im Jahre 1886 stattfand. Weblink: Von der Österreichischen Nationalbibliothek digitalisierte Ausgabe der Allgemeinen Bauzeitung, in der sich die Karte und ein ausführlicher Artikel zur Sielanlage in Hamburg befindet. |

|||

|

Der Plan (rechts) "Entwässerung der Stadt Hamburg No. 1, Geognostische Karte" ist eine fotografische Kopie einer Karte von William Lindley vom März 1843, die mit der oben gezeigten Version von 1846 bis auf wenige Details identisch ist. Sie zeigt das von Lindley entworfene Sielsystem im Plan für den Wiederaufbau der Inneren Stadt nach dem großen Brand 1842. Die Kopie besteht aus belichtetem Fotopapier, auf dem nachträglich (wahrscheinlich in den 1950er oder 1960er Jahren) einige Elemente farbig hervorgehoben wurden. (8,3 MB) |

|

||

|

[9] Das Gängeviertel mit den neu anzulegenden Straßen. Aus: Dr. Heinrich Asher: Das Gängeviertel und die Möglichkeit, dasselbe zu durchbrechen. Textteil (PDF, 200 dpi, 10,6 MB) Angebunden: J. M.: Das Gängeviertel ist nicht der Heerd aller Laster und Verbrechen! |

|

||

|

[10] Beide Karten stammen aus folgender Publikation: Die Veddel in Wort und Bild. Mit Beiträgen von Hamburger Kunstfreunden und Schriftstellern. Herausgegeben von Paul Ebert, Pastor an der Immanuelkirche auf der Veddel. Verlag des eingetragenen Vereins „Veddeler Gemeinde- und Krankenpflege“, Hamburg 1911. Als Manuskript gedruckt. Druckerei des Rauhen Hauses, Hamburg-Horn. |

|||

|

[11] Der vollständige Titel der Publikation lautet: Kurze Beschreibung der öffentlichen Anlagen für die Beleuchtung, Wasserversorgung und Entwässerung der Stadt Hamburg sowie der seit dem Jahre 1883 in Ausführung begriffenen Bauten für den Anschluss Hamburgs an das deutsche Zollgebiet. Für die Theilnehmer der XXVII. Jahresversammlung des deutschen Vereins von Gas- und Wasserfachmännern in Hamburg unter Benutzung amtlicher Quellen zusammengestellt von dem Ortsausschuss. Verlag von Otto Meissner, Hamburg im Juni 1887. Textteil der Publikation (PDF: 200 dpi, 17,2 MB) |

|

||

|

Die Tafeln (bzw. „Blätter“):

|

|||

|

[12] Strassenbahn-Linien, Dampfer-Linien und Strassen Plan der Stadt Hamburg. Geograph. artist. Anstalt u. Verlag A. Jacobi, 1909. Titelblatt (0,8 MB) Legende (1,1 MB) Dank an Horst Buchholz in Bienenbüttel für die Datierung der Karte. |

|

|

|

|

[13] Plan vom Zoologischen Garten in Hamburg. Der Zoologische Garten in Hamburg existierte zwischen 1863 und 1930 auf dem Gelände, dass jetzt zum Park „Planten un Blomen“ gehört. Die „Tiergartenstraße“ zwischen dem Park und den Eisenbahngleisen der „Verbindungsbahn“ weist mit ihrem Namen noch heute auf die frühere Nutzung des Geländes hin. Im Jahr 1907 bekam der zentral liegende Zoologische Garten Konkurrenz vom Tierpark Hagenbeck am nordöstlichen Stadtrand von Hamburg.Die Datierung der Karte erfolgte aufgrund der Eintrittspreise: 20.000 Mark für eine Dauerkarte waren gegen Ende 1922 und in den ersten Monaten des Jahres 1923 realistisch. Wahrscheinlich aber war die Druckplatte der Karte älter und stammt aus der Zeit um 1900. Ein Indiz dafür ist die Schreibweise des Dammtor-Bahnhofs mit „th“, während der Name auf der Rückseite bereits mit einfachem „t“ geschrieben ist. Die neuen Schreibregeln wurden auf der Orthographischen Konferenz von 1901 in Berlin beschlossen. Dank an Uwe Rohwedder für das gute Auge und den Hinweis. |

|

||

| Rückseite (150 dpi, 600 KB) | |||

|

Vor dem Bau des Zoologischen Gartens in den frühen 1860er-Jahren wurde auf dem Gelände ein grober Sand („Grand“) abgebaut. Der zentrale Teich in der Parkanlage markiert die frühere Sandgrube, und auch die anderen Gewässer hatten ihren Ursprung in der vorherigen Nutzung des Geländes. Die Wasserspiele und Teiche sind noch heute in veränderter Form im nördlichen Bereich des Parks Planten un Blomen zu finden. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis „Leucht-Fontäne“ im großen Teich auf dem Plan des Zoologischen Gartens interessant. An ungefähr dieser Stelle ist heute die große Wasserorgel installiert, auf der abends in den Sommermonaten Wasserlichtkonzerte gespielt werden. Vielleicht lässt sich in der frühen Leucht-Fontäne ein simpler Vorgänger der heutigen musikalisch untermalten und farbig angestrahlten Wasserspiele erkennen. |

|||

|

Wilhelm Melhop, Baudirektor der Stadt Hamburg, beklagte Anfang der 1920er Jahre „die Verwilderung der Vergnügungssucht“ durch die Hamburgische Bevölkerung „nach den langen Jahren der Entbehrung und Enthaltsamkeit in nie geahnter Weise“. Mit überraschend emotionalen Worten äußerte er sich in der ansonsten sachlich gehaltene Topographie aus dem Jahr 1923 zum Zoologischen Garten: „In großer Menge blühten Vergnügungslokale niedrigster Art nicht nur in St. Pauli, sondern überall in der Stadt auf und machten ausgezeichnete Geschäfte. (…) Einen Beweis wie tief der Unterhaltungstrieb des Volkes gesunken ist, liefert die wegen mangelnden Besuchs nötig gewordene, glücklicherweise nur vorübergehende Schließung des Zoologischen Gartens, einen zumeist edlen Bildungszwecken gewidmeten Unternehmens. Nicht etwa ein großes Sterben der Tiere, wie es bei Hagenbeck durch den Mangel an geeigneter Nahrung infolge der Blockade der Anlaß zur Schließung war, verursachte den Besuchsrückgang; denn der Tierbestand des Zoologischen Gartens hat den Krieg verhältnismäßig gut überdauert; auch nicht hohe Eintrittsgelder waren schuld, daß der Besuch zurückging; sie waren trotz der Teuerung kaum erhöht und im Vergleich zu anderen Amüsements so niedrig, daß der Besuch des Zoologischen Gartens weit weniger kostete, als derjenige eines Kinos auf dem billigsten Platz. Nein! Der Zoologische Garten konnte bei den billigen Eintrittspreisen nicht mehr bestehen, weil der Bevölkerung für solche ‚harmlose Vergnügungen‘ wie sie sein Besuch bietet, der Sinn abhanden gekommen war.“ [Wilhelm Melhop: Historische Topographie der Freien und Hansestadt Hamburg von 1895–1920. Mit Nachträgen bis 1923. Otto Meißner Verlag, Hamburg 1923. S. 209.] |

|||

|

|

|||

|

|

|||